「枠内」と「枠外」の視点で自分を知る:あなたの中の「当たり前」と「例外」

一言サマリー

自分が「多数派(枠内)」か「少数派(枠外)」かという視点を持つことで、当たり前で見えなかった長所や、不便さの裏にある利点に気づき、両立させる方法を探ったエッセイです。

要点まとめ

- 「枠内」は多数派、「枠外」は少数派を指し、身長や利き手、思考などさまざまな側面で分類できる

- 「枠内」のメリットは安心感と安定性、デメリットは詐欺に狙われやすかったり変化に乏しいこと

- 「枠外」のメリットは問題解決能力の向上と独自性、デメリットは孤独感などの社会的リスク

- 誰もが「枠内」と「枠外」の両方の要素を持っているが、「枠外」に意識が向きがちになる

- 両方の要素を認識し、状況に応じて使い分けることで生きやすくなる

音声コンテンツはこちら

notebooklmによる音声概要

今日は「枠内」と「枠外」という考え方を通して、自分を見つめる方法についてお話ししたいなと思います。

私は物事や感情などを認識するときに「枠内」「枠外」というフレームを使っています。

「枠内」とは大多数が当てはまるもの、「枠外」とは少数の人が当てはまるというイメージです。

いろいろな思考のフレームワークを用いると新たな視点を得られることが多いので、今回はこのフレームワークで気づいたことを共有してみたいと思います。

目次

数字で見る枠内と枠外

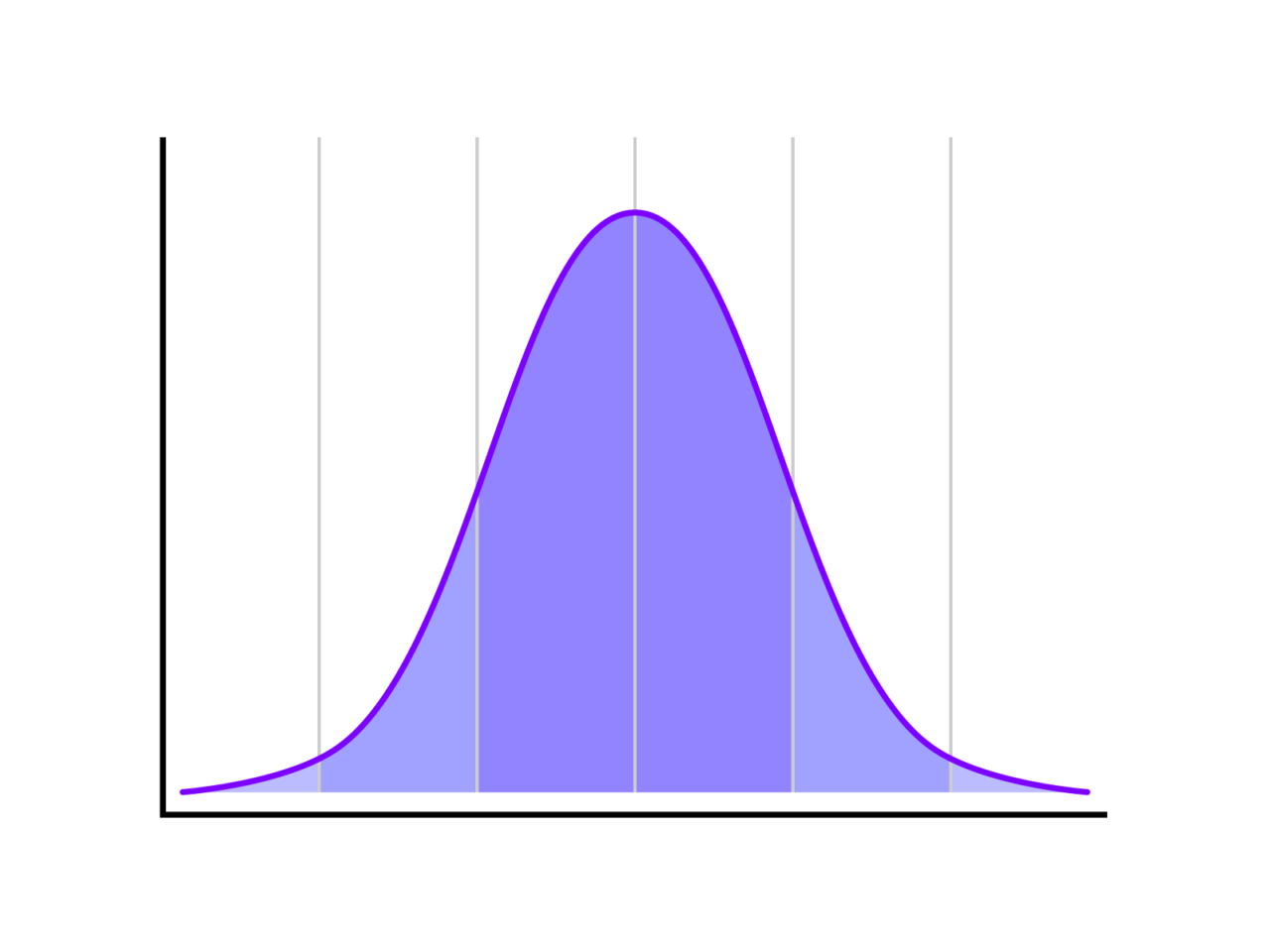

まずは身近な例として、数字で表せる身長から考えてみましょう。

人の身長の分布は以下の画像のような正規分布という形をとります。

たとえば日本人男性の平均身長は約163cm、女性は約151cmです(令和元年国民健康・栄養調査報告より)。

多くの人の身長はこの平均に近く、平均から離れるほど分布は少なくなります。

この平均に近い身長の人たちが「枠内」、両端の高身長・低身長の人たちが「枠外」に当てはまります。

世の中の多くの物やサービスは、この「枠内」の人たちに向けて作られています。

たとえば、マンションのキッチンの高さは85cmが主流です。

これは身長160cm前後の平均身長の人が使いやすい高さとなっています。

そのため平均から離れた「枠外」の身長の人にとって、この高さは使いにくく感じます。

ちなみに、この基準は国によっても異なります。

アメリカでは平均身長が日本より5cm程度高いため、標準的なキッチンの高さは約91cmに設定されているそうです。

属性でみる枠内と枠外

次は属性による「枠内」と「枠外」について考えてみましょう。ここでは例として利き手を挙げたいと思います。

日本では約90%が右利き、残りの10%程度が左利きと言われています。

そのため右利きが「枠内」、左利きが「枠外」となります。

身長と同じように「枠内」である右利きの人向けに、物やサービスは展開されます。

改札口の切符投入口やICカードリーダーは右側にありますよね?

これは、右利きの人が使いやすいように設計されているからです。

またバイキングなどでスープをよそうレードルも、右手で使いやすいよう作られていることが多いです。

一方で、場所によって「枠内」と「枠外」が入れ替わる属性もあります。

たとえば日本人という属性は、日本国内では「枠内」の属性ですが、海外に行けば「枠外」の属性になります。

日本にいれば日本語の表示があふれていますよね?

これは当然と思うかもしれませんが、それは日本では日本人という属性が「枠内」だからです。

そのため「枠内」向けに日本語の案内が主流になるのです。

でも海外ではそうはいきません。それは国外では日本人は「枠外」の属性だからです。

だから海外旅行に行くと、日本語の案内が少なく不便さを感じるのです。

思考の枠内と枠外

次に、思考についても「枠内」「枠外」があることについてまとめてみます。

「お金持ちになりたい」「モテたい」という願望は、多くの人が持っているでしょう。

これは「枠内」の思考です。

一方で、強がりではなく心の底から「お金持ちになりたくない」「モテたくない」と思う人もいるでしょう。

でも、それは少数派で「枠外」の思考です。

他にも「良い人が報われてほしい」「悪い人には罰が当たってほしい」という思いも、多くの人が共感する「枠内」の考え方ですよね。

これら「枠内」の思考は、コンテンツにも影響します。

ネット記事やテレビ番組で「収入アップ術」や「モテる秘訣」などが紹介されるのは、多くの人が求めているからです。

映画や小説でも、勧善懲悪やハッピーエンドの物語が大ヒットしやすいのは、「枠内」の思考に沿っているからでしょう。

そして思考も前述した属性と同じように、環境によって「枠内」「枠外」が変わることもあります。

日本では「空気を読む」「和を乱さない」という考えが「枠内」の思考にあたります。

そのため、なにか意見を言うときも、この「枠内」を意識しがちです。

根回しをしたり、強く言い過ぎないように遠回しな形で表現したりといったようにです。

一方で、アメリカでは「意見をはっきり言う」という考えが「枠内」になるでしょう。

そのため日本的な意見の言い方は、「何を考えているかわからない」とアメリカでは「枠外」の思考と捉えられてしまいます。

ただ日本でもスタートアップ企業など、積極的に意見を出すことが求められる場所もあります。

そうなると日本だとしても「意見をはっきり言う」ことが「枠内」の思考になります。

このようにさまざまなものを「枠内」「枠外」に分類してみると、自分にもさまざまな「枠内」「枠外」の属性や思考を持っていることがわかるんじゃないでしょうか。

枠内と枠外のメリット・デメリット

「枠内」と「枠外」には、それぞれメリットとデメリットがあります。次はそのことについて考えてみたいと思います。

枠内のメリット・デメリット

「枠内」にいるメリットのひとつに安心感を得られるということが挙げられます。

なぜなら同じような考えや特徴を持つ人が多く、仲間を見つけやすいからです。

また自分に合った物やサービスも簡単に手に入ります。

さらに急激な変化も少なく、安定しているという良さもあります。

たとえば急に日本国内で日本語のサービスが無くなることはありえないですよね。

これは日本において、日本人という属性が「枠内」であり、日本語のサービスをみんなが求めているからです。

一方で、詐欺などの犯罪に狙われやすいというデメリットがあります。

詐欺師は、「お金持ちになりたい」「楽をしたい」という「枠内」の思いを標的にします。

その方が効率よくお金を奪い取ることができるからです。

また「枠内」の思考だけでなく「枠内」の属性が狙われることもあります。

2000年頃、コンピュータのOSはWindowsが主流でした。

そのため、ウイルスやマルウェアもWindowsを狙ったものが多く、当時は利用者の少ないMacを使うだけでセキュリティ対策になるという「安全神話」がありました。

これは、当時シェアの多かったWindowsが「枠内」で、Macは「枠外」の属性だったからです。

ちなみに現在はMacの利用者も多いため、この安全神話は崩れているので注意してください。

TECH+(テックプラス)

Mac安全神話は誤解、Macがサイバー攻撃を受けないというのは間違った認識

Malwarebytesは3月5日(米国時間)、Macはマルウェアに対して無敵とする意見は誤解だとして、Macのサイバー攻撃の被害の実情を解説した。この誤解が生まれた背景には、圧倒的...

このように「枠内」のものは悪事に狙われやすくなります。

また「枠内」は、変化に乏しいというデメリットもあります。

法律は国民という「枠内」に向けて作られますが、時代の変化にすぐには対応できません。

例えば、暗号資産(仮想通貨)の規制法が整備されるまでには長い時間がかかりました。

ビットコインは2009年に運用が開始し、2011年にはシルクロードという違法薬物や個人情報を売買する闇サイトが生まれました。

しかし国が暗号資産に関して本格的に規制を始めたのが、2013年にアメリカが出したガイダンスだと言われています。

そして日本で法律として暗号資産を規制する、仮想通貨法が施行されたのは2017年になってからです。

これは法律のような「枠内」に向けたシステムには安定が求められるからです。ころころ法律が変わっていたら安心して生活できません。

しかし安定しているからこそ変化に乏しく、ときには対応が後手に回ってしまいます。

枠外のメリット・デメリット

「枠外」にいるメリットとしては、問題解決能力が高まるということがあります。

自分に合った物やサービスがすぐには見つからないことが多いので、自分で解決策を探す必要があるからです。

たとえば、小児がんのような珍しい病気にかかってしまった場合、同じ悩みを持つ人は周りにほとんどいません。

そのため自分自身で、その悩みを乗り越えるには、どうすればいいか考える必要が出てきます。

これが「枠内」の悩みであれば解決策は見つけやすいですよね。

たとえば学生時代の恋愛の悩みは大多数の人が経験しています。そのような悩みのアドバイスは探しやすい。

一方、このような「枠外」の属性による問題は、解決策がすぐ手の届く場所にあるとは限りません。

そのため、どうすれば自分の望んだものが手に入るか考える必要がある。

そうやって行動して望んだものを見つけていくことが、問題解決能力を育てることになります。

また「枠外」の要素は独自性につながります。

1%の人にしか当てはまらない「枠外」の属性を3つ掛け合わせると、100万人に1人という独自性が生まれます。

仮に99%の人が当てはまる「枠内」の属性を3つかけ合わせても、97%もの人が当てはまり独自性にはつながりません。

さらに「枠外」は狙われにくく、ハックされにくいというメリットもあります。これは「枠内」のデメリットの裏返しですね。

たとえば「最低限の収入があれば十分」という考えを持っていれば、お金儲けのセミナーなどに惑わされることは少ないでしょう。

一方で「枠外」は孤独を感じやすく、自分に合うサービスが見つかりにくいというデメリットがあります。

また社会的な不満が高まったときに、スケープゴートにされるリスクもあります。

有事の際、人々は「枠内」の集団で団結し、問題の原因を「枠外」の存在に押しつけようとする傾向があるからです。

これはいじめや戦争などあらゆる規模で起きえます。

枠内と枠外のイメージと共存

私は「枠内」と「枠外」を、以下のようなイメージでとらえています。

「枠内」は、どっしりと構えた要塞で暮らす人々。

「枠外」は、要塞から出て荒野をさすらう旅人。

もし「進撃の巨人」という作品をご存知なら、「枠内」は壁の中に住む人々、「枠外」は調査兵団のようなイメージが近い感じです。

このイメージで大切なのは、どちらか一方だけでは不十分だということです。

「枠内」という安全基地があるからこそ、「枠外」へと旅立てる。

けど「枠内」の安全に甘んじて「枠外」に出なければ、安全基地を失ったとき外の世界で生きていけなくなってしまいます。

このようなイメージを駆使して、両方の要素を受け入れようとしています。

なぜならどうしても「枠外」の要素に意識が向きがちだからです。

実は私たちは誰もが「枠内」と「枠外」の両方の要素を持っています。

でも、つい「枠外」の要素に目が向いてしまいます。

なぜなら「枠内」の要素は当たり前すぎて自覚しにくく、「枠外」の要素は意識に上りやすいからです。

右利きの人は、普段過ごしやすいことを意識してませんよね? 一方で左利きの人なら、日常生活でよく不便さを感じるんじゃないでしょうか。

大切なのは、自分がどんな「枠内」や「枠外」の要素を持っているか認識し、それぞれのメリットを活かすことではないでしょうか。

私自身は前述したイメージを元に、旅をする想像をしながら両方のメリットを活用したいと思っています。

「枠内」の要素によって得られる過ごしやすさからエネルギーを充電し、そのエネルギーを元に「枠外」へと旅立ち問題解決能力を磨いていく。

時には同じ「枠外」にいる旅人たちと出会って絆を深め、エネルギーが尽きそうになったら「枠内」に戻って休息する。

状況に応じて「枠内」と「枠外」を行き来し、それぞれのメリットを活かす。

そうすることで、どんな世界でも少しは生きやすくなるのではないかなと思っています。

あなたは、どんな「枠内」と「枠外」を持っていますか?

ちょっと考えてみると、新しい気づきがあるかもしれません。

よろしければcodocで投げ銭していただけると、創作時間の捻出にもつながり励みになります。

また感想や共感したポイントがあればXでぜひ教えてください。下のXボタンから共有ポストできます。