「シンプルに考える」は危ない?:心の健康習慣として単純化の本能と向き合う

一言サマリー

レッテル貼りや他責思考などの物事の単純化は心の健康を害する可能性がある。このことを生活習慣病との対比で説明し、内面世界を複雑に見るという心の健康習慣について考察したエッセイです。

要点まとめ

- 物事を即座に単純化するのは、危険を回避するために備わった人間の本能的な働き。

- しかし、複雑な現代では「レッテル貼り」や「他責思考」につながり、かえって孤立や視野狭窄を招くリスクがある。

- この本能がもたらすリスクは、飽食の時代に「食欲」が生活習慣病につながるのと同じ構造を持っている。

- 体の健康を守るために本能(食欲)に対抗する「健康習慣」が必要であるように、心にも本能(単純化)に対抗する習慣が必要。

- その心の健康習慣こそが、物事をありのまま複雑に受けとめようとする「内面世界の複雑化」ではないかと考えている。

音声コンテンツはこちら

notebooklmによる音声概要

自分が書いているエッセイの根底に流れているものとして「自分自身を単純に割り切らず、あえて複雑なままに向き合いたい」という思いがあります。

この考えを私は「内面世界の複雑化」と呼んでいます。

ただ、なんでもかんでも複雑に受け止めて難しく考えたいというわけではありません。

あるときは割り切ってしまうこともあるし、また別のときには深く考えこんでしまうこともある。

そんな場面ごとに変わる多面的な自分を、そのまま自覚して受け止めたい、という気持ちです。

ただ、内面世界を複雑に見ようとするのは面倒です。

なぜなら単純化していれば見なくて済むイヤな部分と対峙することになるからです。

たとえば心を守るために張っていた無意識のバリアに気づくことがあります。そうなると攻撃的な自分や弱い自分があらわになります。

だから、そんな面倒なことをしないで「自分にとって心地よい単純化した内面世界にひたっていたい」という欲求が常にあります。

その方が幸せなんじゃないかという疑問すら持っていました。

それでも最近、「内面世界の複雑化」は、いわば心の健康習慣のようなものだと思うようになりました。

体の健康を維持するための習慣があるように、心においても同じような習慣がある。そして、それが「内面世界の複雑化」なのではないか、と。

もしかすると、それがときには命を救ってくれることだってあるかもしれません。今回は、そのことについて考えてみたいと思います。

まず、この記事では以下の2点についてお話ししたいと思います。

・単純化が人間の本能でありながら、今の時代には合わなくなってきている。しかも健康上のリスクすらあるのではないか。

・単純化によって健康を害する、というフレームを「食欲」と対比させて理解してみる。

そして次の記事では「体の健康習慣を心の健康習慣に活かす」ということについて、まとめようと思っています。

目次

単純化は人間の本能

人間には、もともと物事を単純にとらえる本能があるように思います。なぜなら私たちの祖先は、弱肉強食の厳しい世界を生き残ってきた生き物だからです。

このことは以前、書いたことがあります。

∞TORY

心を癒やすための第一歩:「自分の物語を綴る」とはどういうこと?

つらいとき、誰かに支えてもらいたいと思うのは自然なこと。でも、その気持ちにつけ込む人もいるのが現実です。だからこそ大切なのは、自分の物語を自分の手で綴ること。無…

たとえば、サバンナを想像してみてください。目の前の茂みが、がさっと動いたとき「どうして動いたんだろう?」とじっくり考えていたら、もし肉食動物だった場合、すぐに捕まってしまうかもしれません。

だからこそ「なんだかわからないけど、とにかく逃げる」といった単純な思考のほうが生存に有利だったわけです。

そうした「すぐに単純化して反応する」本能は、生き残るために必要だったのでしょう。

だからこそ、何かを見たり聞いたりしたときに簡単に片づけたくなる気持ちは、私たちの中に自然に芽生えてしまうのだと思います。

それは「おなかが減ったら食べたい」と思うのと同じくらい、ごく自然な欲求なのかもしれません。

単純化の危険性

しかし、この単純化が今の時代には合わないところがあると私は考えています。また健康面でもリスクにつながるのでは、とすら思っています。

単純化の代表的な例として「レッテル貼り」が挙げられます。人や出来事のほんの一面だけを見て、「これはこういうものだ」と決めつけてしまう行為です。

たとえば「生活保護を受けている人は、なまけているだけだから生きる価値がない」というレッテルを貼る人がいたとします。

生活保護を受けざるを得ない事情は人によって実にさまざまなのに、生活保護=なまけていると決めつけてしまう。

茂みの動きを見て肉食動物と決めつけるのと同じような反応ですね。

そんな人が、あるとき急に会社が倒産したり災害に巻き込まれたりして生活保護を受けることになったとします。

もともと貼っていたレッテルがブーメランのように自分に返ってきた状態ですね。

レッテル貼りをしていた人の思考は、ここからざっくりと2つのパターンがあると思います。

パターン1:以前に自分が貼っていたレッテルによって、自分自身が苦しめられる。

「生活保護受給者 = 生きる価値がない」という思い込みを、自分自身に当てはめてしまう。

じゃあ自分も生きている価値がないのではと思い込んでしまい、かつてのレッテルが自分を苦しめていくんですね。

パターン2:今度は「自分に落ち度はない」と考え、周囲に責任を押しつける。

これはいわゆる他責思考というものです。世界を単純に割り切って自分を守る方法です。会社が倒産したり災害が起きたのは社会のせいで、自分は悪くない。

過去に貼っていたレッテルはなかったことにしてしまい、そのうえで生活保護を受けているのは周囲のせいだと考える。

倒産するほど景気が悪くなった社会や、災害のあとに適切にサポートしない社会を恨む。だから自分は悪くないと考えるわけです。

どちらのパターンでも、この人は一貫して「世界を単純化して見る」という姿勢は変わっていません。

パターン1では、最初に単純化して貼ったレッテルから抜け出せていない。

パターン2では、新しく「周りが悪い」というレッテルを作り単純化することで自分を守っている。

そして、このどちらのパターンでも、結果的に自分の視野がどんどん狭くなったり、周囲との関係が疎遠になったりと、精神的に追い詰められる可能性があります。

日本経済新聞

医師が語る 自殺する人と、踏みとどまる人の違い - 日本経済新聞

3月は例年、月別自殺者数が最も多くなることから、厚生労働省は「自殺対策強化月間」と定めている。3月に自殺者が増えるのはなぜか。人はどんなときに自殺を考えるのか。身...

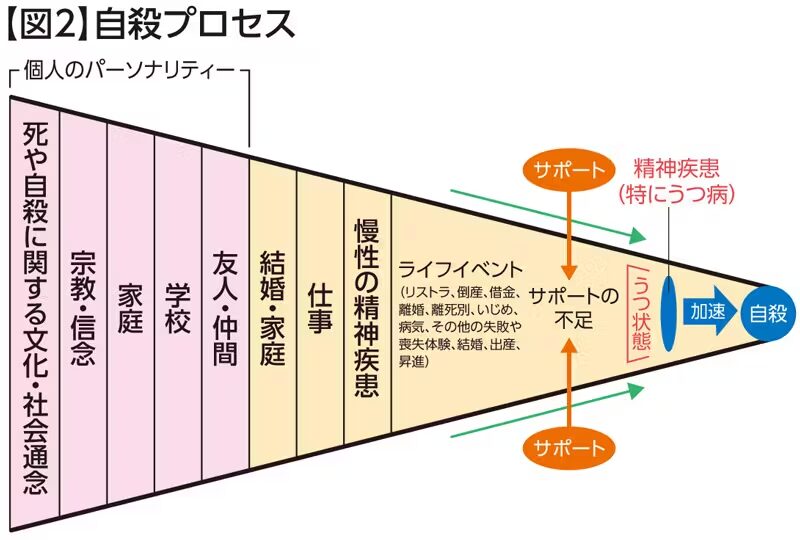

上記記事では自殺につながるプロセスは以下のように解説されています。

自殺について考える(上)より引用

まず個人のパーソナリティがベースにあり、その上で何かしらの抑うつを引き起こすイベントが発生する。

そこから徐々に視野狭窄やサポート不足によって孤立が進み、追い詰められることで自殺してしまう。

パターン1の場合では、自分がもともと貼っていたレッテルから抜け出せず「生きている価値がない」と視野狭窄に陥ります。そして周囲の声も聞こえづらくなり孤立してしまう。

パターン2の場合は、短期的には自分の心が守れるかもしれません。

しかし他責思考の場合は周りの人は徐々に離れていきやすいです。

すると声をかける人がいなくなることで視野狭窄になり、周囲のサポートも期待できず孤立する。

どちらの場合も自殺のリスクを高める要因が生まれかねません。

仮に自殺にまでは至らないとしても、孤立は精神的に大きなストレスをもたらし、不健康へとつながりやすいといわれています(厚生労働省の調査より)。

本能が「体」の健康を害するということ

ここまで読んできたような「単純化」と、それがもたらす悪影響は、飽食の時代における「食欲」とよく似ていると思います。

人間は甘いものを見たら口にしたいという本能があります。飢餓に陥りやすい大昔では糖分を素早く確保することが生存戦略として必要だったからです。

でも現代ではいつでも甘いものを手に入れられます。こんな状況で、この本能を抑えずにいると生活習慣病のリスクが高まります。

たとえば2型糖尿病。これは血糖値が慢性的に高い状態が続く病気です。本来ならインスリンというホルモンが血糖値を下げてくれますが、カロリー過多の状態が長く続くと、このインスリンが効きづらくなってしまいます(インスリン抵抗性)。

インスリン抵抗性によって高血糖の状態が続くと血管を傷つけてしまい、最悪の場合心筋梗塞などで命を落とすこともあります。

甘いものを見たら口にしたくなる本能が、飽食の時代では2型糖尿病を引き起こすリスクにつながってしまう。

「体」と「心」の本能の比較

これと同じように、サバンナ時代には生き残りに必要だった単純化という本能が、複雑化した現代社会では逆に健康を害する可能性がある。

先ほどの単純化と自殺の関係について、体の本能と比較してみましょう。

人はもともと単純化する本能があります。それはサバンナで生き残るために培った能力だからですね。

しかし今の時代では単純化の本能はそぐわない。現代の世界はサバンナの世界より複雑になっているからです。

そのためレッテル貼りや他責思考などの単純化は、精神的ストレスや孤立を引き起こし、ときには自殺によって命を落としてしまう。

どちらも本能(食欲、単純化)がベースにあり、それが今の時代(飽食、複雑な世界)に合わなくなっています。

そのことで状態が悪くなる(2型糖尿病、視野狭窄や孤立)。そのままの状態を放置すると少しずつ自分の体を蝕んでいく(血管障害、精神的ストレス)。

そして適切なコントロールがうまくされないと命に関わる(心筋梗塞、自殺)。

つまり「食欲」と「単純化」は、どちらも本能ではあるけれど、現代社会では放っておくと危険が高まる点でとても似ているように感じます。

本能に対抗する健康習慣:内面世界の複雑化

では、こうならないためにどうすればよいか。

体の健康を守るには、バランスのよい食事や運動を意識的に取り入れる「健康習慣」が欠かせません。本能のおもむくまま甘いものを好き勝手に食べていたら、体を壊してしまうのは目に見えています。

同じことを「心の健康」にも当てはめて考えてみると、単純化の本能をむやみに働かせず、意識的に「内面世界を複雑に見る」習慣が必要なのではないかと思うのです。

なぜなら本能を抑えて、それなりに大変なことをするというフレームが一致するからですね。

・食欲を抑えて健康的な食事や運動をするのは大変

・単純化したい気持ちを抑えて内面世界の複雑化をするのも大変

たとえば、何か出来事があったときに「あの人が悪いんだ」「自分はダメだ」と単純化してしまうのではなく、「実はこういう背景があるのかもしれない」と少し深く考えてみる。

あるいは、自分の心の中で起きていることを、もう一歩踏み込んで観察してみる。これにはエネルギーがいりますが、それこそが“心の健康習慣”と言えるのではないでしょうか。

そうなると、次のようなことも考えられると思うんです。

体の健康を保つにはどうすればよいかという考察が、心の健康を保つためにも使えるのではないかということ。

つまり内面世界の複雑化のために役立つのではないか、ということですね。

このことは次の記事でまとめてみたいと思います。

よろしければcodocで投げ銭していただけると、創作時間の捻出にもつながり励みになります。

また感想や共感したポイントがあればXでぜひ教えてください。下のXボタンから共有ポストできます。