寝覚めを良くすれば人生は変わる?:睡眠改善で綴る”自分”の物語

一言サマリー

自動的に作られる人生の物語から脱却するために、睡眠という身近な習慣から主体的に物語を綴ることを提案するエッセイです。

要点まとめ

- 自分の物語を意識的に綴るには多くのエネルギーと集中力が必要となる

- 睡眠を軸にすると、気力の維持・習慣化のしやすさ・客観と主観のシンプルな組み合わせという利点がある

- 睡眠時間(客観)と寝覚めの感覚(主観)を毎日記録することが具体的な方法となる

- 記録方法や評価基準を自分で工夫すること自体が、自分の物語を綴る練習になる

- 試行錯誤を続けることで「自分」という存在を見つめ直すことにつながる

音声コンテンツはこちら

notebooklmによる音声概要

前回の記事で「自分の物語を綴るのは大変」とお話ししました。これは、勝手にペンが走るような自然発生的な物語に任せるより、自分の手でペンを握って意識的に綴るほうが、多くのエネルギーや集中力を必要とするからです。

そこで、“自分の物語”を綴る練習として、まずは毎日誰もが行う「睡眠」に注目してみるのはどうだろう、という提案をしてみたいと思います。

目次

なぜ睡眠を軸にするといいのか

気力を保つために役立つ

自分の物語を綴ろうとすると、今まで自動的にできあがってきた物語を読み直し、新たな解釈を考える作業が必要になります。これは創作活動や将棋で次の一手を考えるような頭の使い方に近く、疲れていると難しく感じるものです。

そこで、まずは自分に合った睡眠を追究することで、しっかりとした気力を保ちやすくなります。十分な睡眠が取れていると頭が冴え、新しい物語を生み出すエネルギーも湧いてきます。

習慣化しやすい

みなさんもダイエットで「食事や運動のメニューをどうすればいいか」など、考えることが多すぎて続けられなかったという経験があるのではないでしょうか。

継続して自分の物語を綴るには、気力だけでなく習慣化のしやすさも大切です。

このときに睡眠を軸にすると続けやすくなります。なぜなら睡眠は基本的に毎日自然と行われる行動ですし、寝起きの感覚は毎日得られる“結果”でもあります。つまり、

- 行動自体は簡単(寝るという行為は自然に行われる)

- 毎日結果(寝覚めの感覚)を得られる(フィードバックが早い)

という習慣化しやすい条件が整っているため続けやすいのです。

客観と主観をシンプルに組み合わせられる

自分の物語を綴るときには、客観的な事実と主観的な感覚の両方を見つめ直す必要があります。たとえば深いトラウマを扱う場合、出来事の正確な記録や当時の感情など、整理する要素がとても多くなります。

それに比べると、睡眠は「睡眠時間」という客観的な指標と、「寝覚めの感覚」という主観的な要素をシンプルに組み合わせることができます。記録も続けやすいため、ひとりでも取り組みやすいのがメリットです。

他の軸でも構わないが…

もちろん、睡眠の代わりに食事や運動を軸にして自分の物語を綴ってもOKです。しかし、食事は一日に複数回あり、内容も多岐にわたるため要素が増えがちですし、運動もやり方や頻度など考えることが多くなりがちです。

それらを問題なく継続できる人ならいいですが、特にこだわりがないのであれば、まずは睡眠という比較的シンプルな行動から始めるのがおすすめです。

具体的な方法

睡眠の「客観(睡眠時間)」と「主観(寝覚めの感覚)」を記録する

まずは自分がどれくらい寝ているか、毎日の睡眠時間を記録してみます。「普段は6~7時間くらいかな」と漠然と覚えているだけでは、“自動的に作られた物語”とあまり変わりません。

どんな方法で記録するかを考えることも、自分の物語を綴る第一歩になります。手書きのノートがいい人もいれば、就寝前にスマホを使う人ならアプリで管理してみてもいいでしょう。Apple Watchなどのウェアラブル端末がある場合は、それを活用してみるのもありです。

次に、寝覚めの感覚という主観的な部分も記録してみます。これは数字に表しづらいのですが、たとえば

- 目覚めたときの気分を100点満点で評価する

- 朝起きてすぐに簡単なゲームや問題をやってみて、スコアを指標にする

など、自分なりの評価方法を決めるのが大切です。

繰り返しになりますが、大切なのは「自分」が継続して睡眠時間や寝覚めの感覚を記録するにはどうすればいいか考えることです。そのことが自分の物語を綴ることにつながります。

医療の現場での例

参考までに主観の記録方法の例として、医療の現場における痛みの記録の仕方を挙げておきます。自分なりに考えたい人は飛ばしてもらっても問題ありません。

医療現場での痛みの記録方法

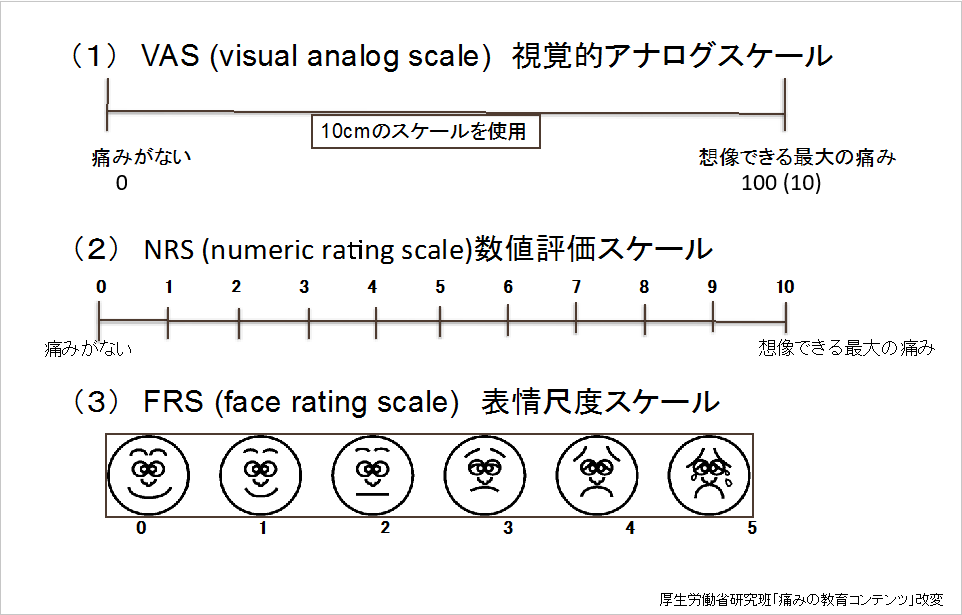

医療の現場では、「痛みの記録」という、寝覚めの感覚と同じように形のないものを客観的に捉えるための方法がいくつか使われています。

たとえばNRS(Numerical Rating Scale)という方法では、「もし痛みを10点満点としたら、今は何点くらいの痛みですか?」といった具合に、数値で示してもらうやり方があります。

おそらく病院などで、「痛みを10点中何点?」と聞かれた経験のある人もいらっしゃるのではないでしょうか。

一方、NRSが数字のスケールなら、VAS(Visual Analog Scale)はアナログ的なスケールです。

紙に10cmの線を引いて、左端を「痛みがまったくない状態」、右端を「痛みの最大値」として、その中で自分の痛みがどのあたりかを印をつけてもらいます。

数字だと答えにくい人でも、この線分の上に印をつけるやり方なら感覚を伝えやすいという利点があります。

さらに、小さなお子さんなどの場合には、5段階の表情マークを使って痛みの強さを表現してもらう「フェイススケール」という方法もあります。たとえば泣いている顔から笑顔までを用意しておいて、「この中で一番近い表情はどれ?」と聞いて、痛みを評価するのです。

このように「痛み」という主観を記録する方法はいろいろあります。同じように、寝覚めの感覚も形がないものだからこそ、自分に合ったスケールや指標を考えて、毎朝の目覚めがどんな感じかを記録してみるといいでしょう。

記録を続けながら検討する

しばらく睡眠時間と寝覚めの感覚の記録を続けてみると、「7時間で十分だと思っていたけど、実は8時間寝たほうがスッキリする」などの新たな気づきが出てきます。

さらに睡眠時間が長いのに寝起きが悪いことがあると、「睡眠時間だけじゃなく、寝具や部屋の温度、就寝前の行動も影響しているかも」と思考が広がっていくのです。

こうした試行錯誤そのものが、自分の物語を綴る練習になります。自分にとってのベストな睡眠を追究することは、そのまま「自分」という存在を見つめることにつながっていくからです。

「自分のベスト」を考えるときの落とし穴

ただ、「自分」というのは意外と曖昧で、“こうすれば自分には良いはず”と思っても、実際にはそうでもなかったりします。次の記事では、この「自分のベスト」を考えるうえで注意したいポイントや、陥りやすい思い込みなどについてお話しする予定です。

まとめ

- 睡眠を軸にするメリット

- 毎日自然に行う行動なので継続がしやすい

- 気力が保たれるため、自分の物語を創作する余裕が生まれやすい

- 客観(時間)と主観(感覚)を組み合わせてシンプルに考えられる

- 具体的な取り組み

- 睡眠時間と寝覚めの感覚を毎日記録する

- 記録方法や評価基準は「自分が続けやすい形」を工夫する

- 続けていく中で見えてきた傾向をもとに、少しずつ改善案を考える

- 他のアプローチを選ぶ場合

- 食事や運動などでも同様に気力を高め、物語を綴ることはできる

- ただし初期設定の要素が増えるため、難しく感じることもある

- 最終的には“自分に合った継続しやすい軸”を選ぶのが大切

十分な睡眠が取れると、頭がスッキリして心も軽くなります。その状態であれば、自分自身の物語を見つめ直すゆとりが生まれます。

もしこれまで「自動的に作られた自分のストーリーに飲み込まれがちだった」という人は、まずは睡眠を整えるところから始めてみてください。すると、少しずつ気力が湧いてきて、自分の物語を改めて紡ぎ出すきっかけがつかみやすくなるはずです。

よろしければcodocで投げ銭していただけると、創作時間の捻出にもつながり励みになります。

また感想や共感したポイントがあればXでぜひ教えてください。下のXボタンから共有ポストできます。