わらにもすがる心が招く落とし穴:補完代替医療とホストの売掛問題に学ぶ癒やし

一言サマリー

心が疲れた人が求める「癒やし」が必要とされる社会背景と、その不足がもたらす経済的・心理的リスクについて考察したエッセイです。

要点まとめ

- 「癒やし」の不足が、高額な補完代替医療やホストクラブへの依存など経済的負担やトラブルを招くことがある

- 医療の高度化・分業化により、患者の「つらさ」や「不安」が十分に受け止められない場面が増えている

- 補完代替医療は「治し」より「癒やし」を求める患者のニーズに応えている側面がある

- ホストクラブは「自分を否定せず受け入れる場所」として「癒やし」を提供するが、売掛問題などのリスクがある

- 心が疲れて余裕をなくしている人ほど判断力が低下し、リスクの高い「癒やし」にすがりやすい

- 医療者以外でも「癒やし」を提供できる人や自分で心を癒やせる力が社会に必要とされている

音声コンテンツはこちら

notebooklmによる音声概要

こんにちは。今回は「癒やし」に力を注ぐ人が、これからもっと必要とされる理由について考えてみたいと思います。前回の記事では「治し」と「癒やし」の違いについて触れていますので、そちらもよろしければご覧くださいね。

∞TORY

治しと癒やしの違いとは?:体が元気になるだけでは良くならない心の大切さ

なぜ病院では時々「心がすれ違う」と感じるのでしょうか?「治す医療」が優先される現代で、見落とされがちな「癒やす医療」の大切さについて考えました。医療現場の実態と…

目次

心が疲れたときにかかりやすい経済的負担とトラブル

心が傷ついて癒やしを求めている人は、どうしても経済的な負担がかかりやすくなります。また、トラブルに巻き込まれてしまう可能性も高くなってしまいます。そのため、より多くの人が「癒やし」に力を注ぎ、そうした人たちを支えられるようになるといいな、と私は考えています。

ここでは、その例として「補完代替医療」と「ホストクラブの売掛問題」を取り上げてみたいと思います。

補完代替医療をとおして考える「癒やし」

治しの複雑化と癒やしの不足

医療の世界では、治療が高度化・複雑化するにつれ、医療者が患者さんと向き合う時間がどうしても限られてしまいます。その結果、病気を抱えた人が持つ「つらさ」や「不安」を十分に受け止められない場面が増えてきました。

すると患者さんは、自分自身で気持ちをなんとか落ち着かせる方法を探さなければならなくなります。重い病気のため気持ちの余裕がない中、「わらにもすがる思い」で癒やしを求めてしまうことも少なくありません。

もちろん、見つけた方法が患者さんにとって経済的にも身体的にも負担のないものであれば問題ないのですが、高額であったり、予期せぬ副作用があったりする場合もあります。その一例として挙げられるのが「補完代替医療(CAM: Complementary and Alternative Medicine)」です。

補完代替医療とは?

補完代替医療は、いわゆる民間療法と呼ばれるものの総称です。サプリメントや自由診療のクリニックで使われる薬剤などが代表的ですね。

これらは抗がん剤や放射線治療といった標準治療と併用されたり、標準治療の代わりに用いられたりします。

ただ、サプリメントをはじめ、医師に相談せず使うと想定外の副作用が出る可能性もあり、医療機関では利用する際には必ず相談するよう警告されています。

それでも利用する人が多いのは、一見「治し」を提供しているように見えつつ、実は「癒やし」を与えているからではないか、というのが私の考えです。

漫画の闘病記から見る「治し」と「癒やし」

ここでひとつ、大腸がんを患った漫画家の闘病記をご紹介したいと思います。

ガンプさんが描かれた『断腸亭にちじょう』という作品です。

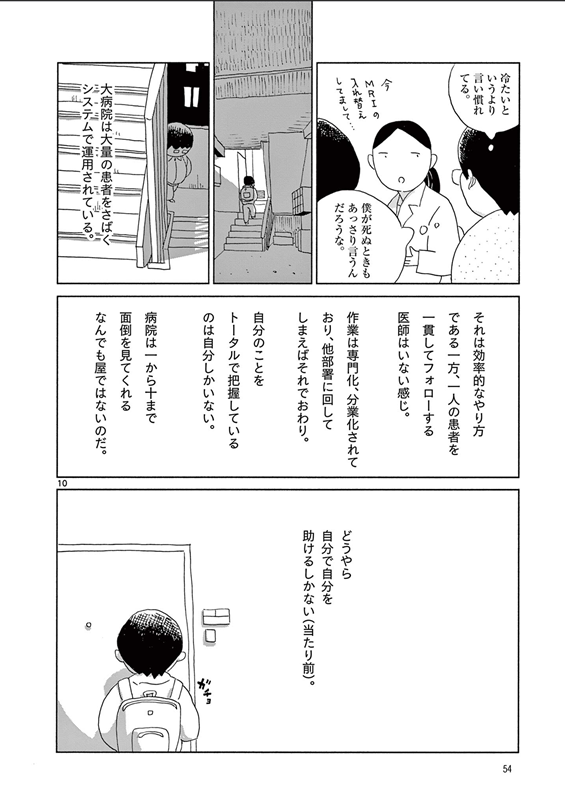

作者に大腸がんの転移が見つかり、最も進行しているステージⅣと診断された場面では、より正確な検査(MRI)の予約が十日後になると医師に告げられるシーンがあります。

作者が「そんな先になるんですか?」と不安そうに尋ねても、医師は検査室に連絡を取ってくれるものの、あっさりダメでしたと告げてしまう。

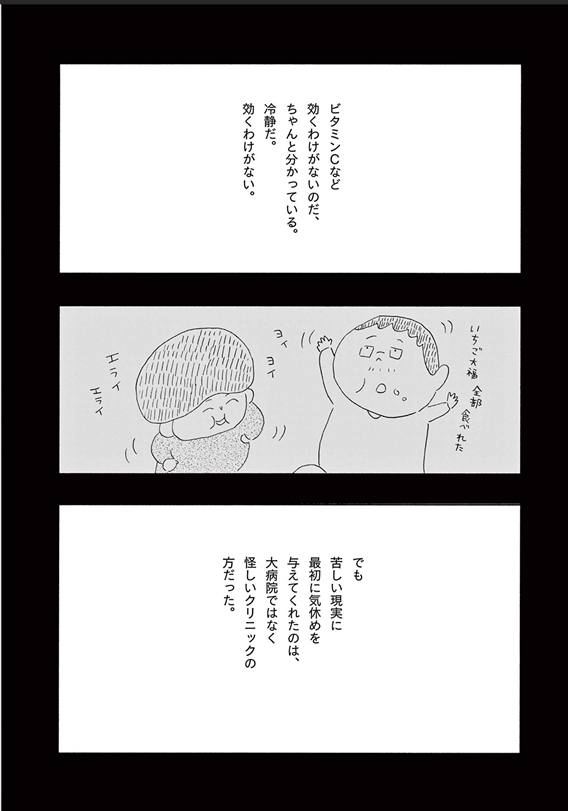

そのときのやりきれない気持ちが、次のシーンです。

高濃度ビタミンC療法への思い

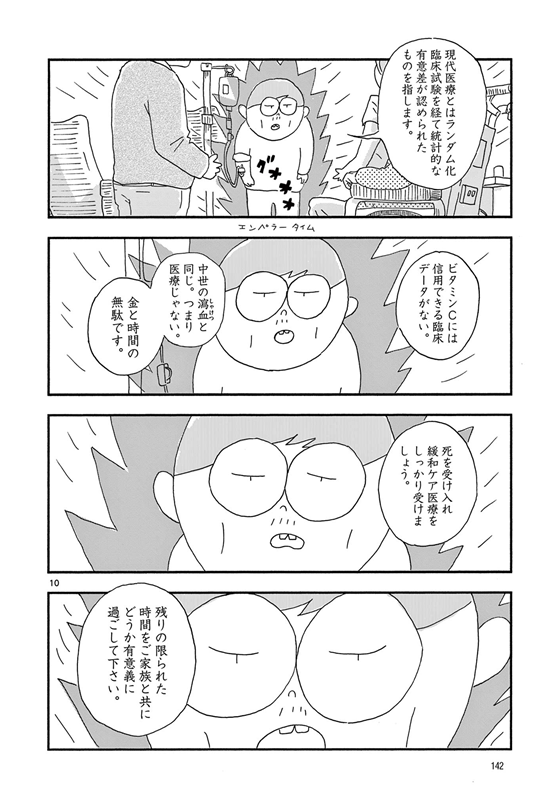

不安を抱えた作者は、補完代替医療である「高濃度ビタミンC療法」を行っているクリニックを訪れます。実は作者自身もこの治療を全面的に信じているわけではなく、クリニックの医師に対しても軽薄な印象を持っています。

それでもなお、ステージⅣという深刻な診断を受け、「わらにもすがる思い」でこのクリニックの門を叩きました。病院では検査段階にある中、このクリニックでは「治療」と称して先に高濃度ビタミンCの点滴が始まります。

そのときの心境を描いたのが次のシーンになります。

作者は「効果があるとは思えない」と感じながらも、「気休め」を得られたと表現しています。つまり、このクリニックが一見「治療(治し)」を行っているようでいて、実際には患者さんに気休めという「癒やし」を提供していたのではないでしょうか。

分業化する病院と患者の不安

病院では専門分野ごとに医師が分業しており、ひとりの患者さんを一貫して見てくれる存在を感じにくい状況があります。これは治療の高度化ゆえに仕方のない面もありますが、患者さん側からすると心細いものです。

この作者の場合も抗がん剤と手術など複数の治療が検討されているため、担当の医師が複数人います。

そんなときに、「すべてを聞いてくれる」クリニックの医師がいると、それだけでほっとしたり、安心感を覚えたりしますよね。

作者もこのクリニックに対して「治療を信じていないのに、なぜか“気休め”をくれた」と感じていますが、そうした背景には、まさに病院で満たされなかった「癒やし」を与えてもらえたということが大きいのだと思います。

つのるストレスと「情」の問題

その後、作者は標準治療である抗がん剤などを病院で受けます。しかし、どうしても流れ作業のように感じる治療や、予約外での受診時に不安を受け止めてもらえず、むしろ迷惑がられていないかと感じる経験から、どんどんストレスが積み重なっていきます。

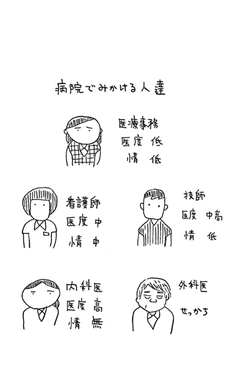

作者はそのときに対応した医療者を情というカテゴリーで分類しています。

ちょっとした対応で、自分を大切に扱ってくれたのか、迷惑がられたのか——そういう受けとめ方は、まさに「癒やし」の有無を感じさせるポイントです。

そして作者は再び補完代替医療のクリニックに通い、高濃度ビタミンC療法を受けている他の患者さんと出会います。

その患者はもう抗がん剤の選択肢が取れない状況で、「副作用がないから」という理由でビタミンCを選び、「受けられるだけでありがたい」と感じていました。

そのあとに作者の考えを述べたのが次のシーンとなります。

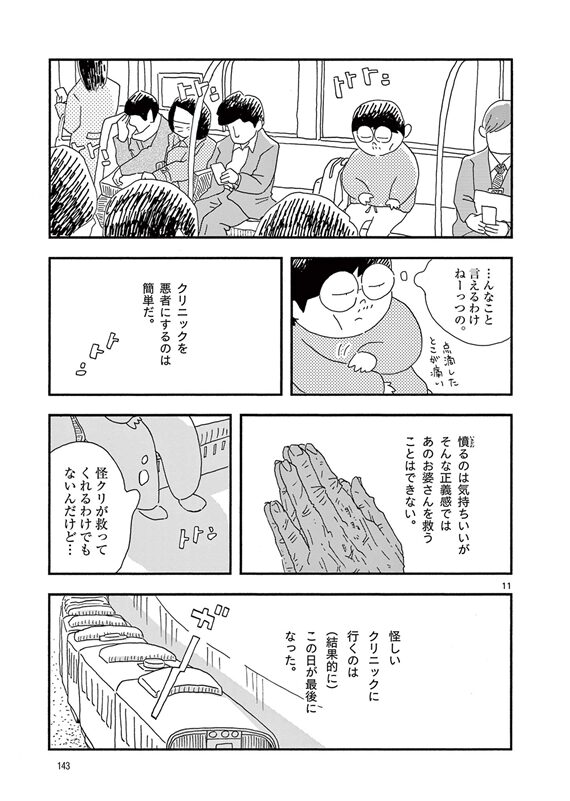

作者は「クリニックが決して病気を治してくれるわけではない(治しはできない)が、だからといって“それはおかしい”と否定するだけでは、お婆さんを救えない(癒やしは提供している)」と描いているのではないでしょうか。

健康な人から見ると、「そんな民間療法にお金をかけず、標準治療に集中したほうがいいのでは?」と思うかもしれません。

けれども不安やつらい気持ちを抱える患者さんにとっては、「標準治療だけで本当に大丈夫なのか」「自分を本当に見てくれているのか」という思いが尽きないのです。その受け皿として、補完代替医療が存在している現実があるのだと思います。

保険適用ではない高額な医療費や、想定外の副作用のリスクがあるという事実は重くのしかかります。こうした背景には、医療の場で「癒やし」が十分に提供されにくい構造が関係しているのではないか——私はそう考えています。

そして「癒やし」が必要な人は、なにも重い病気の人だけではありません。いわゆる「心だけが疲れてしまっている人」にも、医療機関の手が届きにくい現実があります。そこで、次の例として「ホストクラブの売掛問題」を取り上げたいと思います。

ホストの売掛問題をとおして考える「癒やし」

売掛問題とは?

ホストクラブにはまった女性が、高額な借金を抱え込んでしまい、最悪の場合は売春を斡旋されてしまうといった社会問題があります。売掛とは、いわばホストクラブにおける「ツケ」のような制度で、その場での支払いではなく、月末にまとめて支払う仕組みです。

いちおう、ホストは女性の信用を見極めるとされていますが、女性が収入をはるかに超えたシャンパンなどを注文し、結局払えなくなってしまうケースが少なくありません。それは売春させれば回収できるという要素も信用度に含まれてしまうからです。

ホスト側としても回収できないと自分の負担になるため、さまざまな手を駆使して売春にまで導き支払わせようとする……。こうした事例が報道され、社会的に問題視されました。

「自分で行ったのだから自己責任では?」と思われるかもしれませんが、ここにも先ほどの補完代替医療と同じように「癒やしを求める構造」が隠れているのではないかと考えています。

ホストが与える「居場所」

実際、NHKの記事では、家にいられず行き場がなかった女性が路上でホストに声をかけられ、ホストにはまってしまった経緯が紹介されています。(2025年12月27日追記:NHK ONEによる移行に伴いニュース記事は無くなっています)

https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20231120a.html

女性は、ホストクラブが「自分を否定せず受け入れてくれる場所」だったと振り返っています。

女性は、「ある意味洗脳されていた。ホストはかっこよくて、それまで会った大人と違い私のことを否定しなかった。『おまえは悪くない』と言われ、ホストクラブが居場所になってしまっていた」と振り返ります。

こうした証言からは、ホストが女性にとっての「癒やし」を提供していたことがうかがえます。心のすき間を埋めてくれる人がいるからこそ、ホストにのめり込んでしまい、大きな借金を負う事態へと発展してしまうのです。

また、こちらの記事では、キャバクラや風俗で働く女性ほどホストにはまりやすい傾向がある、というデータが示されています。その背景のひとつに「親からの愛情不足」が挙げられていました。

プレスリリース・ニュースリリース...

【調査】夜の仕事の経験と毒親の関係性 キャバ嬢・風俗嬢の約3割がホストにハマる 毒親育ちは夜職女子に...

合同会社serendipityのプレスリリース(2023年12月6日 11時10分)【調査】夜の仕事の経験と毒親の関係性 キャバ嬢・風俗嬢の約3割がホストにハマる 毒親育ちは夜職女子に...

つまり、ホストが「足りなかった愛情」を一時的に埋めてくれる存在になり、癒やしを感じることで抜け出せなくなるケースがあるのです。

さらにホスト自身も、それを「戦略」として使っている面があると指摘されています。たとえば、ひとつ目の記事では「マインドコントロールテクニック」として「褒めちぎる」「特別扱いする」「理解者だと演出する」などの方法が紹介されています。

「癒やし」を求めたときのコントロールの難しさ

補完代替医療にしても、ホストクラブの問題にしても、本来であれば経済的・身体的リスクの少ない範囲で「癒やし」が得られたら理想ですよね。けれども、心が疲れて余裕をなくしている人ほど、目に入ったものにすがりやすいものです。

もしもつかんだものが、高額な代金や副作用のリスクがある治療だったり、「売春で返してもらえばいい」と考える悪質なホストだったりしたらどうでしょう。正しい判断をするのは簡単ではありません。

だからこそ、「癒やし」に注力できる人がもっと増えればいいと、私は強く思うのです。

医療が複雑になっていくほど、病院で「癒やし」を十分に提供できる余裕は減ってしまいますし、「治療を必要としないけれど癒やしが必要な人」に対して医療者が手を差し伸べるのは、制度上も難しいところがあります。

だからこそ、医療者以外でも「癒やし」によって人を支えられる方々や、自分自身で心を癒やせる力を身につける人が増えることが、とても大切になってくるのではないでしょうか。

まとめと次回予告

ここまで補完代替医療やホストクラブの売掛問題を例に、心が疲れているときに「癒やし」をどう求め、どんなトラブルに巻き込まれやすいのかを見てきました。医療は必ずしもその人の「心」に深く寄り添えるとは限りませんし、苦しいときには誤った選択をしてしまうリスクも高くなります。

だからこそ、もっと多くの人が「癒やし」に注力できる仕組みや環境が整えばいいなと願っています。次回は、私が考える「癒やし」に必要なことのひとつとして、「自分の物語を綴ること」の大切さについてお話ししたいと思います。

ここまで読んでくださって、ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。

よろしければcodocで投げ銭していただけると、創作時間の捻出にもつながり励みになります。

また感想や共感したポイントがあればXでぜひ教えてください。下のXボタンから共有ポストできます。