情報献立を整えるという発想:AI時代の心の健康法とは?

一言サマリー

AIが普及し情報が過剰になる時代に、心の健康を保つための「情報の選び方(質とバランス)」について考察したエッセイです。

要点まとめ

- 情報ダイエット(量を減らす)だけでなく、情報の「質」を意識することも大切

- じっくり読める深い情報(主菜)、自分と違う視点(副菜)、一般的なニュース(主食)、心を潤す創作物(果物)、娯楽的な情報(菓子)、情報から離れる時間(水)というバランスを意識する

- 現状は自分の情報摂取パターンを把握しづらいが、将来はAIが自動で記録してくれる

- AIが情報の偏りを発見し、バランスを取るための提案や定期的な「心の健康診断」を行ってくれる可能性がある

- 刺激的な情報ばかりでは心が疲弊するため、「情報献立」のようなイメージで認知負荷を下げることが必要

- 書籍かネットかという形式ではなく、内容の質によって情報を分類する時代が来る

音声コンテンツはこちら

notebooklmによる音声概要

今回は「情報献立」という、ちょっと変わった考え方についてお話ししたいと思います。

これはAIがあれば「エコーチェンバーやフィルターバブルといった偏った情報環境から抜け出せるのではないか」ということをchatGPTと会話している中で生まれた考えです。

会話の中で、AIはむしろエコーチェンバーやフィルターバブルを強めてしまう使い方もできるから解決策にはならないという思いに至りました。

でも、これから紹介する「情報献立」という考え方は、情報の偏りに対する自己防衛に利用できるのではと感じています。

目次

情報献立について

みなさんも「バランスの良い食事」のための献立を、家庭科などで勉強したことがあるのではないでしょうか。

主菜として、魚をこれくらい取りましょうとか。

ごはんなどの主食は、食事全体の50%くらいにしましょうといった具合に。

このようなことを学ぶのは健康のためですよね。

飽食の時代においしいものだけを好き勝手に食べていると、生活習慣病になったり体の具合が悪くなってしまいます。

情報についても同じことが言えるのではないでしょうか。

食べ物が体の健康を作るように、情報は心の健康を作っていくと考えています。

ジャンクフードばかり食べれば調子が悪くなるように、刺激的な情報ばかり摂取していると心が疲れてしまいます。

最近では「情報ダイエット」という言葉も聞くようになりました。

スクリーンタイム機能でSNSの利用時間を制限したり、意識的にスマホから離れる時間を作ったりする工夫です。

たしかに生成AIも含めて情報があふれる「飽情報」の時代には、摂取する情報の量を減らすのも大切です。

でも食事と同じように、情報の「質」も意識する必要があるように思うのです。

つまり、「どれだけ減らすか」だけではなく「どんな情報を選ぶか」という視点も必要ということです。

似たような考え方として、ロルフ・ドベリさんの『News Diet』という本があります。

この本では、速報性の高いニュースが私たちの集中力や思考力を奪い、ストレスの原因になると指摘しています。

そしてニュースを見るのを減らして、調査報道や深い分析のある長文記事、じっくり読める本などを増やすことを勧めています。

今回お話しする「情報献立」は、ニュースだけでなく日常的に触れるさまざまな情報を食事に例えて、バランスよく摂ることを目指しています。

情報献立の構成

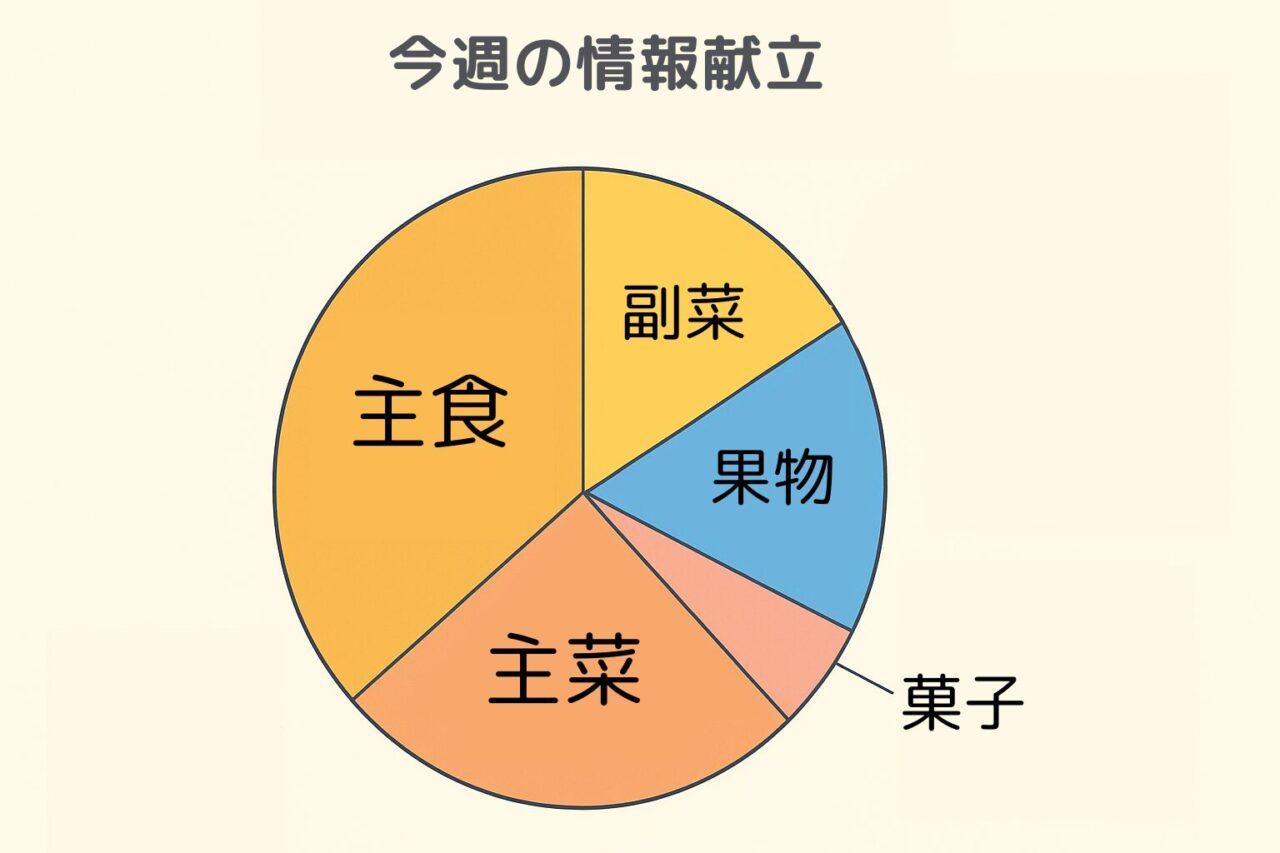

私が考える「情報献立」は、こんな感じです(%は個人的にこれくらい摂取したいという目安)。

主菜(深掘りコンテンツ):30%

ある分野の専門書や深い分析のある長文記事など、じっくりと消化できる情報。

体を構成するタンパク質のように、心の土台を作ってくれるようなもの。

副菜(異なる視点):20%

自分と違う視点を与えて、考え方の偏りを調整してくれる情報。

小鉢の野菜のように、咀嚼するのに抵抗があり苦手な人もいる。

でも頑張って摂取すると「そういう見方もあるのか」と新しい発見が得られるようなもの。

主食(日常的なニュース):25%

社会の動きを把握するための、あまり深掘りしてない一般的なニュースなど。

エネルギー源になるごはんのように、日々の生活の行動や判断基準になるようなもの。

気軽に取れるので油断すると摂取量が多くなりがち。

果物(創作や芸術):15%

エッセイや文学、アートなど心を潤してくれる情報。疲れた心を癒やすために摂取する。

デザートに果物が添えられると、食事に彩りが加えられるようなイメージ。

菓子(SNSやショート動画):10%

楽しみとしては良いけれど、摂りすぎると心を疲れさせてしまうかもしれない情報。

疲れているときにお菓子を食べすぎてしまうように、ストレスがある時に摂取しやすいため注意が必要。

水(休息):全体を通して合間合間に摂取

情報と距離を置き、心を落ち着かせる時間。

水は食事のような栄養は含まれていないけど人間には不可欠。また飲んだときにさっぱりして一息つける。

同じようなイメージで、空白の時間を導入する。

これが、自分が考えた「情報献立」の構成です。

こういうイメージを持つと、自分の情報が偏っているかも?とイメージしやすいのではないでしょうか。

もちろん献立の構成や、どれくらいのバランスがいいかは人それぞれです。

ただ個人的には、主菜と副菜がメインになるような比率がいいのかなと思っています。

AIによる活用の未来

また大切なのは、今自分がどんな情報献立で過ごしているのかを知って、少しずつ改善していくことではないでしょうか。

健康的な食事に変えていくときも、今何を食べているのか把握するのが大切ですよね。それと同じです。

でも現状は、今摂取している情報献立を知るのは難しい状況だと思います。

スクリーンタイムで量は把握できても、どんな内容を見ているかという献立まではわからないからです。

ただ、これからはきちんと献立を把握して調整できる未来が来ると感じています。

今スマホでスクリーンタイムは簡単に把握できますよね。

同じように、AIがより身近になれば日常的に摂取している情報の種類やバランスを記録してくれると思うんです。

未来では「情報献立」が次のような形で活用されていくのではないでしょうか。

① 情報ログの記録

1日または1週間の間に触れた情報をAIが自動でまとめて、円グラフやカラフルな地図のように目で見てわかりやすく表示してくれる。

「今週はこんな情報献立でしたよ」と以下の画像のように教えてくれる感じです。

② 偏りの発見と調整

その記録を見て偏りが見つかったら、AIに「こういう情報をもっと知りたいな」とお願いする。

たとえば、「今週はSNSばかり見ていたから、もう少し深い記事も読みたいな」というリクエストに対して、AIがぴったりの記事や本を提案してくれるイメージです。

③ AI栄養士からの提案

AIからも栄養士のように「こんな情報はどうですか?」と提案してくれるかもしれません。

例えば「今週はポジティブなニュースばかり見ていましたね。バランスを取るために、少し別の視点の記事も読んでみませんか?」といった具合です。

もちろん栄養士さんのアドバイスに従うかどうかは、その人次第です。

でも提案があるだけでも「そうだね、やってみようかな」という気持ちになれる気がします。

④ 定期的な情報健康診断

chatGPTは2025年4月に過去の会話をすべて参照できるようにしました。

この流れが進むと、AIは私たちがどんな情報を見ているかだけでなく、それをもとにどんな考えを持つようになっているか理解できるようになるのではないでしょうか。

会話する内容から情報の偏りや、思い込みなども分析できるようになると思うんです。

それはまるでAIによる心の健康診断のようなものです。

体の健康診断でコレステロールや血糖値などを測るように、心の健康状態も見えるようになるかもしれません。

もちろん、考え方に「正しい基準」があるわけではありませんし、むしろ基準から外れた考え方が新しい発見や発明につながることもたくさんあります。

でも、あまりにも極端な思考は、自分自身や周りの人との関係に影響し、周囲との軋轢を生むこともあります。

そのバランスを考えるためのヒントとして使えるのではないでしょうか。

情報献立のようなイメージで認知負荷を下げる

このような情報や思考のバランスを意識することは、これからの時代に必要になると感じています。

それは生成AIによって「飽情報」の時代が加速すると考えているからです。

人は本能的にはハイカロリーなものを欲するけど、飽食の時代ではその本能は健康を害してしまう。

同じように「飽情報」の時代に、本能が反応する刺激的な情報だけだと心が疲弊してしまいます。

これからは、そのような疲弊をした人がどんどん増えていくと思います。

「刺激的な情報があふれる時代だからこそ、意識的に情報のバランスを整えたい」

そう思う人も増えるんじゃないでしょうか。

でも本能的に求めがちな情報の摂取を抑えて、バランスを取るのは意志が必要になり大変です。

ダイエットのために、目の前のおいしそうなケーキを我慢するのと同じようなものです。

だからこそ「情報献立」のようなイメージを使って認知負荷を下げる必要があると考えています。

今はまだ自分の情報献立を把握するのは難しいかもしれません。

でも「今、自分はどんな情報を摂っているかな?」と考えてみることだけでも、心の健康につながるのかなと感じています。

また自分は主菜や副菜になるようなコンテンツを書いているので、よかったら他の記事も読んでみてください。

おまけ:情報の“形”よりも“質”が問われる時代へ

この記事を書いているあいだに、もうひとつ感じたことがあったので、最後に付け加えておこうと思います。

本筋とは少し離れるので、興味があれば読んでみてくださいね。